京都東山にかつてあった村野藤吾設計の名建築の引き手です。

左:木瓜型の渋い銀引き手 地袋ふすまは「卍に梅鉢」の絹地を使って控えめ

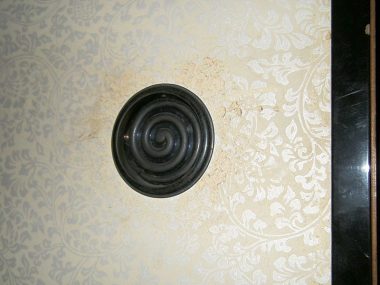

右:京唐紙(鳥の子に宝相華の型押し)に赤銅の丸に、底は「渦(右巴)」の引き手 上質だがいばらない取り合わせ

昭和16年村野藤吾の設計、清水組(大工は中村外二さん)の施工。控えめで小気味よく、その具合がちょうどいい個人邸宅でした(2009年頃解体済み)。

ものの形を図案化したこうした工芸品である表具や金物には今は形骸化したとはいえいろんな意味がこもっています。ひとつずつ想いを込めたもの、過去のいわれをならったもの、「いろ・かたち」がそれだけで望まれたもの・・・、いろいろですが、それを想像するのが一番おもしろい。

もちろんここでは引き手をクローズアップしていますから、部屋の一部です。でもこれを見るだけで部屋の造り想念することができます。技と取り合わせ=コーディネイトの力でしょうか?