★文化財を保有する個人、又は法人の方へ(文化庁)>>文化財の保有に関する優遇措置

1. 保存・活用するために必要な修理の設計監理費の2分の1を国が補助

文化庁HPより「登録有形文化財建造物修理事業費国庫補助要項2020.4」

より実質的な運用へ動きつつあります。2010年から文化庁主催、修理関係者講習会が開催され、「資格者」に並ぶ地域の修理等を設計監理できる専門家の技術底上げを進めてきましたが、あいにく2018年で終了。この点迷走中の施策ですので文化庁に聞いてみましょう。

登録有形文化財(建造物)修理にかかる設計監理技術指導者の承認基準 2012.11文化庁

文化財補助金の交付を受けて行う登録有形文化財(建造物)修理の設計監理業務について、その技術的指導を行う者の承認の基準は、次を満たしている者とする。

一 文化財建造物修理主任技術者講習会実施要項に定める普通コースを修了した者又はそれと同等以上の知識及び技術を有すると文化庁が認める者であること。

二 当該補助事業の設計監理業務について技術的指導を行う者にふさわしい能力を有すると文化庁が認める者であること。

と。なんとおおざっぱなこと。でもヘリマネなら、トライする価値ありです。

今までの解釈と運用2018

文化財として登録して、これからも末永く活用するための改修や増改築が必要な場合、我々ヘリテージマネージャーや建築士が相談を受け、提案や設計監理を担っていきますが、「普通の設計事務所」ではこの国庫補助がいただけないようです。>>最近は違ってきています。→文化庁にご確認ください。180922

補助を受ける設計監理のためにはなんと厳しい「資格者」の助言・指導が義務づけられています。(補助分がほとんどこの助言費に消えるとか。でも専門家の助言は何物にも代え難いときがあります。ご一考を。)

資 格者についての詳しくは、「登録有形文化財建造物修理にかかる設計監理技術指導者の承認基準」(H9文化庁保建第181号)にありますので、よく確認して みてください。修理や活用の必要なときに迅速に受けられない、時の間に合わないことがほとんどで、利用しにくい制度です。←限られた予算が、2011年以来続く自然災害を受けた被災者・建物支援に向けられるのは当然。

具体的には、登録文化財といえ、指定文化財並みの修理をする場合にしかこの助成は受けられません(徐々に指針が見えてきつつあります)。奈文研や文建協などの主任技術者の助言がないと指定並み修理の設計監理は、通常の設計業務しか経験していない設計事務所にはなかなか設計できません。(文化庁に問い合わせてみてください。とても親切に教えてくれます)

よっ て、指定並み修理を目指す場合にはまずこうした技術者を見つけなければなりません。ただでさえ日本国中の文化財修理に走り回るこれらの技術者をつかまえるには多大な費用が必要となります。国や県などときちんと協議して、情報をもらって登録文化財修理を考えていただきたいものです。→補助金に頼らないCFや民間出資の方向も検討してみてくださいね。

★現在ある一定の技量が認められる場合、文建協などのお手助け(経費)抜きに設計料の1/2補助が認められる方向に動いています。

また、伝統的な建物を現在の建築基準法で縛らない法律の登録文化財への適用(「建基法3条の適用」)も近くできる見込みがたっています。(自治体の条例や地元の建築士会などで3条の適用の審議体制ができているかなどご確認ください)

なによりも、今後を見据え四、五年スパンで計画的に補修されることが大事です。

ちなみに、2024年度文化庁予算1,064億円の中で、地域文化財総合活用推進事業(地域のシンボル整備等)に対して4,300万円あり、7件に対して執行しています。(文化財保存活用地域計画(地域計画等に基づき、地域の核(シンボル)となっている国登録有形文化財を戦略的に活用するための機能維持や、保存・活用を行う団体の取組等を支援)

2. 敷地の地価税を、なんと、2分の1に減税

地価税法施行令第17条第3項による。しかし↓sorry!!

「地価税」とは、バブル時の地価高騰を抑制する目的で導入された税で、基本的には、「相続税評価額」に対して0.3%課す税。バブル崩壊後の’98年度以降、課されていないらしく、例外を除いて今のところ実効性(メリット)なしのようです。

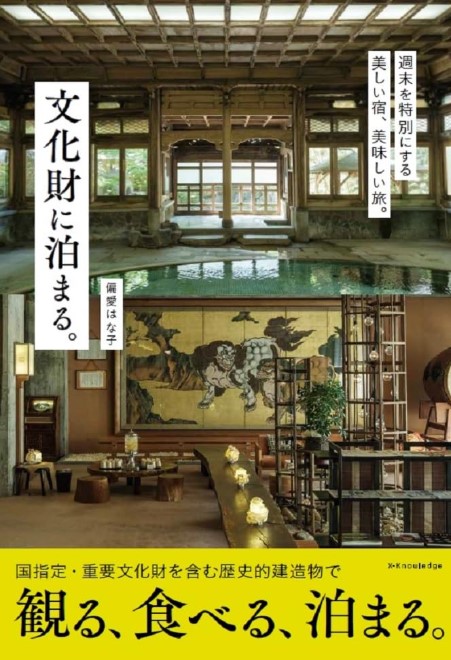

文化財に泊まる。>>Amazon

2025/4/24 偏愛 はな子 (著)

本書は、国指定・重要文化財を含むそんな宿泊施設をご紹介。

文化財のまちあるきマップと知っていると建築がぐんと面白くなる「文化財の宿を読み解くキーワード」も必見!

・BYAKU Narai(長野・奈良井)

・向瀧(福島・会津)

・湯田中温泉 よろづや(長野・湯田中)

・別所温泉 旅館 花屋(長野・上田)

・Satoyama villa 本陣(長野・松本)

・万平ホテル(長野・軽井沢)

・新井旅館(静岡・修善寺)

・旅館 おちあいろう(静岡・修善寺)

・沼津俱楽部(静岡・沼津)

・川奈ホテル(静岡・伊東)

・萬翠樓 福住(神奈川・箱根)

・箱根小涌園 三河屋旅館(神奈川・箱根)

・ホテルニューグランド(神奈川・横浜)

・葉山加地邸(神奈川・葉山)

・かいひん荘 鎌倉(神奈川・鎌倉)

・佐原商家町ホテル NIPPONIA(千葉・佐原)

・NIPPONIA 秩父 門前町(埼玉・秩父)

・東京ステーションホテル(東京・丸の内)

・ホテル雅叙園東京(東京・目黒)

・鳳明館(東京・本郷)

3. 相続税 建造物とその敷地の国税「相続財産評価額」を3/10控除

国税庁通達による。’04年より施行。

登録有形文化財(建造物)に係る税制優遇措置について【文化庁HP】>>

・相続税(国税)相続財産評価額(土地を含む)を30/100控除 2003年度~

・地価税( 国税)敷地の地価税を2分の1に減税、ただし地価税は1998年度~凍結中

・固定資産税(地方税)家屋の固定資産税を2分の1に減税 1997年度~

・都市計画税(地方税)算定に固定資産税額を用いるため、実質的に優遇措置されている

建造物はともかく、その敷地とはどの範囲まで認められるか?・・・建築面積の1.2倍を基準に、アプローチや中庭など敷地全部を認められた例もあります。250528

答 え:「敷地」とはあくまで建造物と一体をなして価値を形成している土地のこと。最低限、建造物の水平投影面積と、控えめに、考えてください。アプローチや 門・塀・建物と一体化した庭園などをどこまで含めて控除対象とするかは、課税する側(管轄する税務署)の判断となるようですので、いつも全敷地を指すわけではありませんので、ご注意下さい。(筆者も誤解してました(; ;)::)

文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価 250802

>>国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm

登録有形文化財である建造物の敷地の用に供されている土地の評価つまり登録有形文化財家屋の敷地の用に供されている宅地の価額は、それが文化財建造物である家屋の敷地でないものとした場合の価額から、定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

登録有形文化財建造物の場合の控除割合は、0.3

(注) 文化財建造物である家屋の敷地とともに、その文化財建造物である家屋と一体をなして価値を形成している土地がある場合には、その土地の価額は、本項の定めを適用して評価することに留意する。したがって、例えば、その文化財建造物である家屋と一体をなして価値を形成している山林がある場合には、この通達の定めにより評価した山林の価額から、その価額に本項の文化財建造物の種類に応じて定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

また、最近相談あったケースで、登録文化財の建物所有者とその「底地の土地」の所有者が違う場合は、固定資産税や相続税をどのように計算するのでしょう?・・・確認中

相続財産の評価の中で「広大地の評価」と登録文化財の「建造物とその敷地の国税「相続財産評価額」を3/10控除」の絡みについて特に市街地では税務署の判断を確認しておきましょう。>>https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4610.htm

例:敷地に登録文化財があることで広大地特例の判断はかわらない。また登録文化財のメリットである「相続税の対象になる建造物とその敷地の国税「相続財産評価額」を3/10控除」も可能。150910

注意!広大地特例の廃止と地積規模の大きな宅地の評価

2017年法改正【国税庁HPNo.4610 広大地の評価】で、2018年~は、No.4609 地積規模の大きな宅地の評価>>対象宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するもの。また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象。

より広範囲の敷地を対象に税控除を促すためにも、付属施設も含めた登録対象物件の「申請漏れ」のないよう気を付けましょう(追加申請のハードルは高い)。

できたら建物と庭園空間がもたらす全環境を含有して、残していきたいものです。建物は「登録有形文化財(建造物)」、そして外部空間は「登録記念物(遺跡、 名勝地、動物植物地質鉱物の三種類)」とセットで取り組むことも大事ではないでしょうか。登録記念物もいくらか税的にメリットもあるようです。new merit!!

登録と記念物がセットになった文化財の例としては、鳥取県の智頭【ちず】にある石谷家住宅です。>>http://www.ifs.or.jp/

石谷家住宅は、大正8年~昭和初期に普請された近代和風の頂にある邸宅建物(屋敷)で、静かなまちにひっそり、しかもど~んとそこにあります。山林経営で富を築いた家らしく銘木使いで贅を尽くし、日本の木造技術の粋を極めたといえます。何より図面や写真、文書資料が多く残り、後世のものにとって勉強の材料がいっぱい。

登録文化財 登録記念物 智頭石谷家住宅

4. 登録文化財として登録された【家屋】とその【敷地】の「固定資産税」(&都市計画税)を2分の1に軽減(地方税法)

登 録有形文化財である家屋に係る「固定資産」及び「都市計画税(都市計画事業などへの目的税で、市街化区域内の土地・家屋にかかる税)」については,課税標準となるべき価格が減額される。」(’05.01施行)とあり、なかでも、固定資産税の課税標準となるべき価格を2分の1に軽減するということが明言され ています。

文化財を保有する個人、又は法人の方へ(文化庁)>>

が、築50年以上の建物の固定資産税が一体、いかほどか?また固定資産税をもとに算出する「都市計画税も軽減」されるようです。いずれにせよ、都市部と郊外では税的なメリットに差があるのが気になります。また、所在地により違うことは要注意です。

登録文化財の固定資産税について>>「文化庁の施策」から税制についてhttp://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shisaku/

5. 改修などに必要な資金を日本政策投資銀行より低利で融資

融資条件等詳細については金融機関にお問い合わせ下さい」と付記されています。

日本政策投資銀行は、ダイエーなどの事業再生、産学官連携、社会・環境活動など、「政策性」が高いプロジェクトに「融資や投資」をする「特殊法人」。経済社 会の発展などが目的でそれにより、日本の政策に金融上の寄与をすることをめざす。」らしいが、実際のアプローチは不明。近畿では大阪にDJB関西支店があ ります。

6. 国(文化庁)から名誉ある登録文化財の証「プレート」がもれなく授与されます

登録が完了した暁には官報告示され、登録番号・登録証が交付されます。そして、その証がこれ。ただし何棟あってもプレートは一枚のようです。登録ナンバーと『この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁』と記されています。2024年から一回り小さくなりました。A4サイズ→B5ぐらいにサイズダウン。

田尻歴史館 登録文化財プレート

大阪府指定有形文化財(国登録有形文化財に平成8年12月20日その後国登録文化財抹消、平成17年1月21日指定替え)

国宝や重要文化財、都道府県・市町村の指定文化財ならもっと手厚いメリットが・・・と思われるかも知れませんが、それはそれで大変なようで、優遇と同時に多くの義務、責任があるそうです。たかが「文化財の登録」ではなく、制度の意義を考えましょう。

7. 景観関連の指定建造物への近道

登録文化財に登録されたことはひとつの証。特に「国土の歴史的景観に寄与しているもの」を登録理由にした建物は、そのまま景観法の主旨に基づく指定要件にも 重なります。文化財行政的に古くから考えてきたことが、ようやく国交省系の「景観法」の中で認められ大事にしようとの機運が高まってきました。

なにしろ、国交省系の財政は桁違いに豊かで、どんぶりです。景観法系の指定建築物になると、外観改修に工事費の1/3,300万などの助成が受けられます。もちろん納税者の理解、コンセンサスが必要ですので、地域におけるその建物の意味は重々鑑みて、相談してみましょう。

ここで、問題。文化的価値の認識と地域の景観要素としての認識はたやすく歩み寄れる事象ですが、ただまだ文科省系と国交省系の縦割り行政的な隔たりは大き く、まだまだ「協働しようとする姿勢」は見当たりません。そこでヘリテージマネージャーや文化財マネージャー、景観サポーターらをはじめ誰でもいいですので、「地域の大事な建物、事物」に気付いた方は、この両方の行政に呼び掛けてみましょう。

地域の行政的には、文化財室(社会教育や生涯学習系)と景観課(都市計画、まちづくり系)がそれにあたります。景観系には「文化財的視点」が欠け、文化財系には、地域への視点が欠けていることを感じます。ぜひ、連携を!

8. 保存活用のための工事の時、「文化財を補修する」目で、気持ちで工事してもらえるかも

登録に当たって、国や、県、市町村の文化財に理解と、知識のある方々と上手に知り合って、今後の改修時に助言を引き出せるおつきあいをしていきましょう。税金で培った公務員力には脱帽します。

愛する建物をなんとかしたいとお考えで、何か困ったことがありましたら、経験談ぐらいは話せますので、お気軽に連絡くださいね。

9. 登録文化財のある府県や市町村の自治体に一棟当たり数万円の交付金が国から支払われているそうです。

うまく文化財の維持・活用に使われるといいですね。

10. 登録文化財にしてから指定文化財に、もあり。・・・最近の動向2025

都道府県や市町村の指定文化財を、後で、国の登録文化財にすることはできませんが、その逆はOKです。文化庁も重文候補を登録調査や登録修理を下敷きに見ています。行政の担当者の方、疑わしいならまずは国の登録文化財にしてしまいましょう。

11. 公開活用事業の補助

地方公共団体などが行う公開活用事業にかかる費用の2 分の1を国が補助

登録有形文化財建造物を公開活用して地域活性化を促進するために、保存活用計画の策定や設備整備、耐震対策を行う場合 、 その事業費の一部を補助しています。

以上、文化庁「文化財登録制度のご案内」2020年バージョン、文化庁公式HP、Wikipediaなど参考

注意:税法上の措置については、税務署や税理士さんにご確認ください。