農村民家の構造特性を考えます。

屋根の勾配と小屋組み

茅葺き民家の特性は、屋根の勾配と小屋組みにあります。

草葺きなので勾配はとても急勾配で、10:6以上です(瓦屋根なら通常10:4の勾配)。そのため軽そうな厚い茅の層も単位面積あたりに換算すると、大荷重となります。加えて雨を吸った茅葺きの重量は非常に大きいこと、雪深い地域では積雪荷重も加わりますので、耐震性を考えるとき気をつけなければなりません(最悪の状況で耐震性を考慮しますから)。

また急勾配の屋根が風に抗することから対風圧の構造についても検証する必要があるのが通常の瓦葺き民家と違うところです。

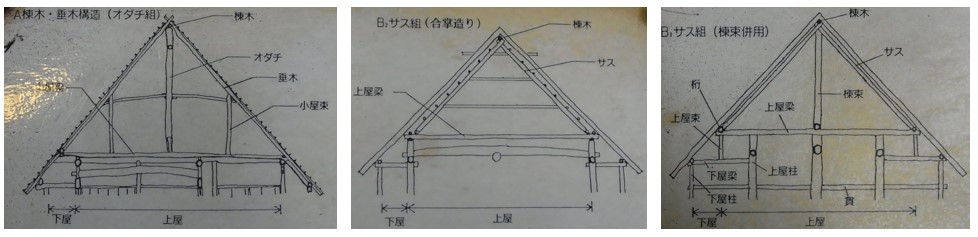

次に茅葺き屋根をささえる小屋裏の△(=小屋組)の特徴です。

小屋組には大きく「扠首組」と「束組」と呼ぶ工法に分かれます。下辺の横架材の両端に穴を穿って斜材を拝ませる「扠首組」構法と、おだち(柱、束)で棟木を支持し、そこに垂木を流す「束組」構法です(両方使う場合もあり)。

扠首組の三角形の構造的な安定は大きく、揺れても縄でしばった部分がしっかりしてさえいれば、小屋が大きく損傷することないようですが、おだち組では構造的な安定が崩れやすいので注意が必要です。また小屋組構法の違いによって屋根荷重の伝わり方が違うのでおのずと屋根から下の構造も違ってきます。

縁側と広い土間

農家は土地が大きいので、町家と違って概ね屋根の△をみる「妻側」(梁間)が狭く、その反対の「桁行き」が大きくなり、桁行側を広く前庭に開放します。(読み方-妻側【つまがわ】 梁間【はりま】 側桁【けた】行き)

茅葺き直下の軸組(=身舎【もや】)にスカートをはくように下屋【げや】をつけて生活空間を広げていることが多く、身舎-下屋の間仕切り部分は開放的になっているため壁でなく建具だけを入れています。座敷から外を見ると障子や硝子戸があるが壁がない、といった状態です。そのほかにも一部古式の「納戸」(寝間)や床の間、押入部分以外に土壁はほとんどありません。こうした間取りは民家のよさのあらわれではありますが、耐震的には欠点となりますのでつらいところです。

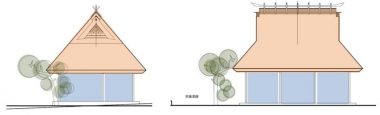

左:妻側(梁間) 右:平側(桁行き)

また、内部には作業場にもなる土間空間が豊かで、その上は多くは吹き抜けており、かまどの煙を逃がすようになっています。土間には古くは、牛・馬小屋が混在していた痕跡が残るものもみられ、間取りの特徴をもたらします。

農家民家にとって大事な作業空間である土間を広く採るため大空間をとろうと柱や梁のかけ方を工夫しています。そのためどうしても町家より構造(架構)に使われる部材の寸法は大きくダイナミックな印象をうけます。専門職だけでつくっていないことも多く、大工工事の手法も大胆で、ときに手荒いこともあります(集落の助け合い制で専門職以外もいっしょになって建てている場合)。

ときに土地土地で独自の工法が「ガラパゴス化」(ほかに見られない特徴化)していることもありますので、その功罪を見逃さないようにしなければなりません。特性を殺さないように耐震性を考えることが大事です。(これは固めて補強する一般診断を使った補強案です。限界耐力計算による揺れながらも保たせる補強方法もあります)

昭和初期の農家民家の耐震補強

兵庫県を始め近畿の平野部で多い田の字型間取りのツシ二階民家を耐震診断する機会があり、耐震補強の可能性を考えてみました。玉石基礎(石場建て)、土壁の手入れの行き届いた民家です。角屋が一部出張っています。向かって左手は二項道路ということで、建替えると半減小さくなってしまうため、この民家を活用して安全に住まいたいとのご要望でした。

建物を揚げ前(1m上方に揚げておいて)しベタ基礎と土台を設置し、既存の柱下を土台に載せ在来軸組工法の耐震補強のセオリーに載せればわかりやすい補強ができるのですが、そこをもう少し簡便でしかも耐震評点1.0にならないかとの試みです。

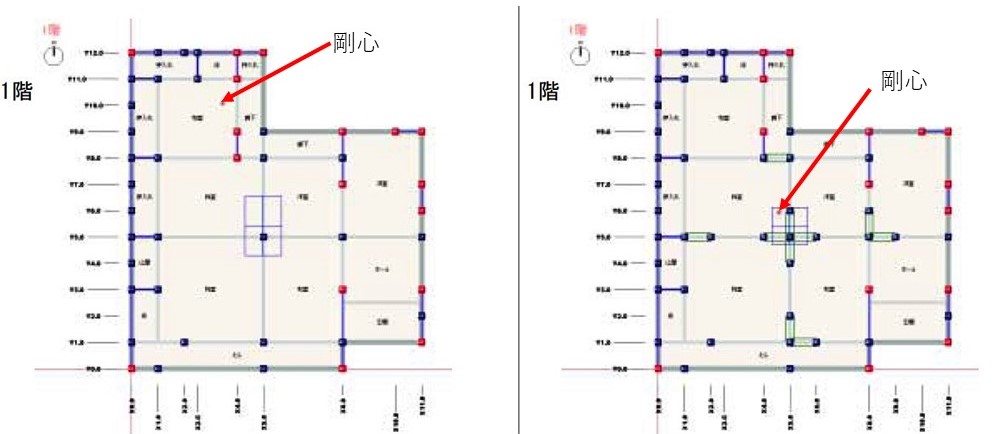

左側柱筋などのすでに土壁のついた柱-壁面をさわらず、壁の付かない独立柱、しかも構造的に荷重を多く受け持つ通り筋を重点的に補強します。補強壁を増設する直下とプラス900センチメートル分にRCの布基礎+土台を設置し、(株)を切り取ってホゾを造った柱を土台に緊結します。部分布基礎を主要な補強壁の下に挿入すれば建物が重心に剛心に近づき安定します。

左:現況0.08の評点が、右:補強後1.06となります。条件は、非常に重い建物(土葺瓦のまま)、ツシ二階非居住で荷重をかけない平屋モデルとし、合板両面張りの耐震壁を新規に10P(半間壁10枚)入れるだけです。

主要な柱間に壁がなく建具がはいっている農家民家の柱間に小壁を散在させる(柱を挿入)場合には、鴨居は切るが差し鴨居を残します。補強部分だけですが基礎Ⅲ→基礎Ⅰと条件が変わり、柱頭柱脚金物を入れます。現況建具を再利用できるように柱間寸法を採り、圧迫感のないよう壁仕上げを考える(建具と親和性のある仕上げ)と座敷が座敷らしく残ります。生活スタイルを和のまま耐震補強する案です。もちろんこの機会に床の間のある奥座敷以外を洋間にアレンジすれば、新しい住まい方にもあるのでひとつの補強案としてご覧ください。

具体的な工法は>>「耐震補強の考え方、各部位の補強方法、 補強事例について」の27Pなどを参照してください。

小屋裏の使い方

ツシと呼ばれるの小屋裏の利用方法は多くは「木置き」(柴や薪炭、葺き替え用の茅置き)や「養蚕」(蚕棚)で主に居住は平屋使い(住居は一階のみ)です。また防火的な意味で小屋裏の床が簀の子敷に土乗せ(土天【どてん】ともいう)という場合もあるので、耐震性に大きく関わる荷重に影響しますのでその仕様(荷重)や使い方を確認しましょう。

大震災と被害

S30までの農家民家の多くは竹小舞に土塗り壁、筋違なしの石場建て、しかも土葺きの非常に重い日本瓦葺きです。梁行方向に対して極端に耐力壁が少なく開放的、多くは骨太な木造であるが、骨組みに金物はないのが特徴です。

各課、阪神大震災、東日本大震災、熊本地震、能登地震を通して、倒壊したケースが多数あることが実証されています。屋根の荷重に骨組みや壁が耐えられず、ぺしゃんこになるのがほとんで、築年による経年劣化も追い打ちを掛け倒壊したケースを増やしています。

間取りや開放性の良さをいかした耐震改修は非常に難しく、シェルター式にパニックルームのような逃げ込み部屋(そこだけは倒壊しない頑丈な一間)を作っておくのが現実的です。

貴重な阪神大震災の画像が当時の壮絶な地震被害を記録しています。

1997阪神大震災に見る木造住宅と地震 坂本功監修(by amazon)

最新 伝統木造建物の耐震入門: 耐震診断・補強のポイント(by amazon)>>

– 2025/7/2林 康裕 (著) 20年に及ぶ木質構造実大実験や伝統的町並みの実地調査・研究など、伝統構法の構造特性についての研究を行ってきた著者による、俯瞰的かつ本質的な理解が得られる1冊。以下は主な内容。

2.地震・地震動と伝統構法の被害

3.地面と建物の揺れ方を知る

4.伝統構法の壊れ方

5.耐震診断の考え方と耐震補強のポイント