※伝統的構法:土壁や垂れ壁付き独立柱の多い構造

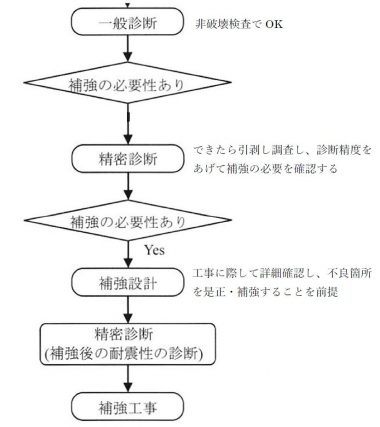

一般診断 方法1・・・非破壊調査

方法1は、壁を主な耐震要素とする在来軸組工法や枠組壁工法の木造住宅を対象とする。(玉石建ても土壁も診断OK)

「壁の強さkN」と「壁配置(四分割法や偏心率)」などから簡易にしかも安全側に診断できる診断法。ただ壁がよほど多くないと、ほとんどの伝統構法では「倒壊する可能性が高い」(評点0.7以下)との診断がでます。

在来軸組構法(現在多くを占める戦後型の木造)においては、一般診断で補強計画することは有効です。

※補強設計を行う場合には、補強前後に「精密診断」を実施するのが原則。ただし、従来の工法である筋かいや構造用合板の耐力壁など、その性能が明確になっている耐震補強方法では、一般診断の結果を受けて、耐震補強設計を実施することも可能とする。

いっぽう伝統構法にこの診断を採用して、評点をあげるためだけの耐震補強を計画すると、本来の伝統構法の間取りやデザイン、使い勝手上のよさを損ないがちです。(最も簡易な保有耐力診断(壁量計算)である一般診断で2階建を耐震診断する場合は、総二階を想定した計算となっていますのでご注意ください。→建防協の2022年更新のプログラムでは部分2階に対応して精算法を用いているためこの総2階計算法はなくなりました。

評点を上げるためだけに柱の引抜力を高める「足固め+ベタ基礎+金物」を設置することは、建物のメンテナンス性を妨げてしまうことも多いようです(床下での作業がしにくくなる)。また安易に一般診断ソフトを耐震補強時に利用すると、単なる数字合わせで壁耐力を増加してしまうので、ときに地震力の伝達が破綻して倒壊することも考えられます。柱脚~小屋の全体にバランスよく強度を上げることが安全に繋がります。関連記事>>足固めと床梁について

外周部(外壁)では梁まで土壁が達しているが、内壁(間仕切り壁)では天井までしか土壁が塗られていない(上部の横架材に土壁が達しない)ケースが多いので診断時には注意が必要です。中には外周部でさえ土壁が梁に達していないケースもありました。また土壁の厚さが「裏返し」(壁の下地の竹小舞に対して両面から土塗で覆われている状態に)されてないなど、一見しての判断と食い違うこともあるので注意が必要です。・・・片面塗でも縦小舞壁(多くは外壁)のほうが横小舞壁(多くは内壁)こ比べて強度は大きいし、荒壁だけより中塗りがあるほうが強度が上がるなど、最近は土壁の強度実験が進んでいるのでそれらを参考に、1番は現状判断を見誤らないことが大事です。

一般診断ソフトを耐震補強時に利用するメリットは、「壁強度」重視型の建物(構造用合板を主力にした建物)であれば、この一般診断が何より簡便ですし、小規模ですと5-10万円ぐらいで調査・診断~補強計画が可能です。

また、整形(単純な形)で、開口部を減らす改修であるなど、かなりの強度アップが期待できる場合は、この診断で安全性を確認することがコスト面でも正解かもしれません。

一般診断の評価はあくまで上部構造評点(土台から上の木造部分の評点)です。地盤調査や周辺の地盤の様子を把握してもし心配なら地盤による必要耐力の割り増し(1.5倍など)も検討して安全側の判断をしましょう。

在来軸組構法には少なくとも布基礎と土台の存在を基本としますが、伝統構法の場合、玉石建てなので柱の引き抜き力UPが難しいですので、壁を補強してもなかなか評点があがりません。基礎Ⅲ(玉石基礎)を基礎Ⅱ(無筋コンクリートの布基礎)並の引き抜き補強もできる柱の足回りにするために「建防協」の標準仕様も検討してみてください(柱間をつなげる足固めの設置+土間コンクリートを打つ+足固めや柱脚をその土間コンに金物で留めつけ引き抜き力を持たせる)。

経験からお役に立つことがあるかも知れません。

お問い合わせフォーム&電話をご利用ください。

一般診断 方法2(120㎜以上の柱中心の場合)・・・非破壊調査

方法2は、太い柱や垂れ壁・腰壁を主な耐震要素とする伝統構法を用いて建てられた木造住宅を対象とした診断法。垂れ壁付き独立住、垂れ壁・腰壁付き独立柱として柱の耐力として評価しており、無開口壁以外の「その他の耐震要素の耐力」の算定方法が異なっています。太い=120㎜以上の柱が多くを占める古民家や社寺建築、大型木造に向きます(120㎜未満の柱に耐力をみこめない)。

一般診断では、劣化は、存在項目に対する劣化項目の割合(0.7~1.0)で保有耐力を低減するという簡易な方法でみます。

精密診断法1・保有耐力計算法(方法1と方法2)・・・補強向き(詳細調査必要)

一般診断の精密バージョンです。柱、梁、垂れ壁・腰壁をすべてチェック(各部の検討)できるように、往々にして破壊検査(壁や天井・床などの表面をはがすこと)も必要になります。また、よってかなりの調査費用が想像されますが、一般診断がどんぶり勘定なのに対してかなり実態に即した結果が出て、場合によってはあとの補強が少なくて済み、補強のための工事費が抑えられるというメリットがあります。補強を前提にした診断で、金物で土台等が基礎に緊結されていることと、横架材の接合部が羽子板ボルト同等以上の引張耐力を有する接合とできることが前提です。伝統構法にもこうした工法を取り入れる方法があるので一考の価値あります。

精密診断法2・限界耐力計算法(等価線形化法)・・・非住宅も可

伝統木造の特性も読み込んだ「ねばり強さ」を診る診断法ですので、難解ながら、きちんと理論を理解した上で行うと実情に即した結果が得られます。精密な調査が必要なのは上記と同じです。また力の伝達など伝統構法への十分な理解がないと間違った解析をもたらします。

限界耐力計算は、地表面の加速度応答スペクトルSaを用いて建物の最大応答変形を計算し、限界変形以下となるように設計する方法です。等価線形化法と言って、地震時の揺れに伴って固有周期や減衰定数が時々刻々変化していく複雑な現象を、簡便に評価するために、ある一定の等価固有周期や等価減衰定数を用いて最大応答を評価する方法です。・・・限界耐力計算では、建物を1自由度系に置換した上で、応答スペクトルを基に最大応答値を計算・・・層内の変形を同じと仮定する復元力特性の単純累加はそもそも難しいのですが、同―層内で同じ変形が生じるとして、全耐震要素の復元力特性を単純累加・・・変形を代表させる構面を指定する方法・・・、断面力や変形が限界値内に収まっているかが、主なチェック項目・・・垂壁付き独立柱の変形・・・柱脚の浮上りと管柱柱頭ホゾの引き抜け・・・、伝統構法の本造住宅に対して、安全限界変形角を1/30Fadとすることは設計が極めて厳しい・・・倒壊限界を超えてしまうような破壊力を持った地震動になってしまうと、伝統構法の建物では設計的対処が難しい・・・、倒壊限界変形をできるだけ大きくするような耐震補強が必要・・・建物の耐力よりも地震荷重の方が、診断結果に及ぼす影響が大・・・JSCA関西の方法(JSCAマニュアル)、京都市の方法、青本(2019マニュアル)、文化庁の方法(耐震基礎診断)で地盤増幅率の評価方法、耐震要素の復元力の違い、1自由度系への置換方法の違い・・・地盤増幅率の評価は、伝統木造建物の耐力よりも逢かに影響力が大・・・土壁や垂れ壁の耐力・・・平屋モデルの問題・・・簡単な計算では危険と判定されても詳細な検討を行った場合に安全と評価されることが望ましいのですが、現実にはむしろ逆・・・復元力の単純累加と剛床設定、上下層での耐力壁の一致・・・水平変形と重心・・・モデル化の吟味・・・塗り壁と乾式の上壁、面格子で違う耐力発揮のタイミング・・・伝統li法は「総持ち」・・・中央付近に多くの上壁を配置・・・長周期長時間地震動向きのダンパーを効かせるには、建物軽量化+変形しやすく・・・建物の重さと倒壊・・・、建物は軽くて強いほど、壊れ始めにくく、倒壊しにくい・・・重量を減らすと、重みに柱脚が浮いて土壁が効かない・・・(最新 伝統木造建物の耐震入門: 耐震診断・補強のポイント – 2025/7/2)

限界耐力計算法の歴史

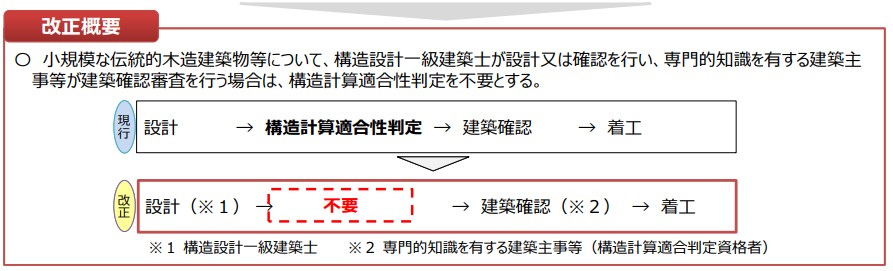

2000年の建基法改正により伝統的構法の木造建築物を合法的に設計できない→性能型設計法のひとつとして限界耐力計算法が同時にOKに→『伝統構法を生かす木造耐震設計マニュアル―限界耐力計算による耐震設計・耐震補強設計法』2004発刊→耐震偽装事件後2007年の建基法改正で「限界耐力計算法」は「構造計算適合性判定」対象になり実質的に住宅レベルでは難しくなる→四号ものではクリアか?→伝統的構法木造建築物設計マニュアル編集委員会が2019NEWマニュアルで精度アップ>>伝統的構法のための木造耐震設計法: 石場建てを含む木造建築物の耐震設計・耐震補強マニュアル→2025構造設計一級建築士が構造計算を行なえば小規模な伝統的木造建築物等は構造計算適合性判定不要

設計実務に使える 木造住宅の許容応力度計算 単行本(ソフトカバー) – 2023/3/17

大橋 好光 (著), 柳澤 泰男 (著)

2025年、4号特例の縮小で木造住宅に関する建築の法規制が大きく変わります。建築確認申請の際、2階建て木造住宅では構造審査が実施されるようになるので、住宅設計者は、構造計算に関する知識が必要になります。

構造設計のバイブル「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」(通称グレー本)をベースに、計算プロセスや専門用語を、分かりやすく解説。実際の構造計算書を基に、知っておきたいチェックポイントを示します。構造計算をはじめたい住宅設計者をサポートする入門書です。

限界耐力計算とは

建物を「地面に突き刺した一粒串団子」のように1つの振り子にモデル化し、それに地震動を与えて、揺れの程度を計算する方法。地震動は「稀に発生する地震(中地震)」と、「極めて稀に発生する地震(大地震)」の2種類を想定し、それぞれが「損傷限界」または「安全限界」の変位以下であることを確認することで安全性を確認する計算法。

限界耐力計算を採用する上で気を付ける点は、一質点系にモデル化できるような「比較的均質な建物」に適した解析法であり雁行して続く数寄屋建築や不整形な建物には向かないことに注意必要になる。

限界耐力計算の注意点

- 精密な力の伝達を調査する中で、どうしても材種や仕口・継ぎ手の見えない部分などわからない場合も当然でてきます。よって、その分の精度は落ちることがありえます。(全体から言うと些少な誤差といえますが、ときとして重大な差をもたらすことがあります)

- 同じ工法・構法、職人技の巧拙や考え方の違いもあり、規定値通りの強度を期待できるかどうかに不確かさが残ります。

- 壁土などは同じ地元産の土でも成分の差やスサの種類、寝かし期間の差で強度に違いがでます。ちり際の処理、裏返しの有無、土の付着力を増すための貫への刻み込みの有無も壁強度に差をもたらします。漆喰壁とジュラク仕上げの壁、荒壁のままなど一概に強度が同じといえない場合もあります。過去の震災や水害での劣化や割れ・柱際の隙の有無も同様です。

- 個人的な伝統建築へのうんちくは時として大きな誤解があるときがあります。・・・法隆寺は何百年保ったから丈夫だ!とかいった類です。

- 伝統建築の3.5寸以下の部材での仕口・継ぎ手は強度がないと考えて下さい。・・・茶室とかも

- XとY軸それぞれの壁量・力の総和ですので、壁の配置が関係ない計算(平屋モデルなど簡易な限界耐力計算の場合)です。が、水平構面の確かさは確認が必要です。(これが難しい→補強を前提とするか、偏心率を0.15以下にすること!)

- 階高が高い方が揺れ方係数の関係で有利になります。

- 垂れ壁や腰壁などの小壁も有効な耐震要素ですが、柱が折損しないかの確認が必要です。

- 石場建て(玉石建て)では、礎石から柱が落下しないようにすることが条件(震度6強では大丈夫だが7では落ちるかも)(2019)

- 通常は、偏心率を0.15以下にすること(剛床仮定を成立させるため)・・・ねじれ倒れを防ぐ(2019)

- あいにく補強工法・材料少ない、また既存の耐震要素の強度判断がまだ不十分(実験の積み重ね)・・・計算には安全率を見込み、不確かなものを不確かなまま当て込まない(2019)

- 地盤調査が必須です。

限界耐力計算法 耐震性能の目標は、

まれに発生するとされる【震度5】程度では【損傷しない】こと (建物がその後も使えること)

=最大応答変形角(柱の傾き)1/200~1/120までOK・・・1/90が安全(2019)

極めてまれな【震度6強】でも【倒壊しない】こと (建物が凶器にならないこと)

=最大応答変形角(柱の傾き)1/30~1/15までOK・・・1/20が安全(2019)

です。(’95年の阪神淡路大震災では阪神間及び淡路島の一部において震度7でした。建築基準法の「耐震基準」の目標は【震度6強】で全壊しないこと。)

限界耐力計算法 その他の検討事項

- 礎石(玉石)と柱脚とで十分摩擦効果があり、かつ動いたときに柱が玉石からころげおちないこと。礎石の柱と接する面の広さが十分必要で、ないときは玉石上面の拡張が必要です。

- 各柱脚がばらばらに動かないように足固め(根絡み)を備えること。

- 地盤の液状化の有無を確認すること。

- 軸部の損傷の程度を把握すること。・・・実はこれが一番難しい。樹種すら判明しないこともある。

- 通し柱の屈曲限界を見極めること。

- 小壁の取付く柱が揺れで小壁に押されて損壊(折損)しないことを検証すること。折損の怖れがあるときは柱の補強(添え柱)か柱に対して袖壁を付けることになります。

- 縦に細長い建物の場合は「転倒」の危険性を考慮すること。

- 偏心によるねじれの検証。・・・南面開放型の日本家屋は実はこれが難題。(建物の重心ではない、耐力の重心=剛心)

- 傾きによる隣家との衝突の危険を見極めること。

※調査費用もかかりますし、結果的に診断料がやや高額なになりますが、建物のよさをできるだけ尊重して耐震改修したいときにはご検討下さい。また簡易な診断法で工事費用がかさむよりは、診断費用にコストをかけた方が結果低いコストで済むこともあるのでぜひご検討下さい。

★高度で高価な診断法に入る前に、建物を単純なモデル化して概診断することをお薦めします。

精密診断法・限界耐力計算法「平屋モデル」とは

特定の条件下で、2階建ての建物を平屋建てに置き換えて計算するため、また十分な安全率を見ることで、簡易な計算で診断できる方法で、大阪市や京都市では町家を中心とした伝統構法の建物の診断法として公式にOKし、平屋モデルでの診断や耐震改修を補助対象にしています。

敷地調査・地盤種別(Gs)

↓

平面図・軸組図

重量(mg)、構造階高(H)

耐震要素の設定(部材寸法、柱径・材、垂壁・腰壁H、土壁厚)

↓

各階の耐震要素の復元力特性(力と変形)算出

軸組の復元力特性(階別・方向別)から

建物の復元力特性(Q・R・h)

↓

平屋条件OK(2階の大きさ次第・・・2階が先に壊れないこと)

↓

簡易法による応答計算(地震時の最大応答変形角)

—–応答計算シート利用—–

↓

判定

注意1 関西と関東の違い

柱脚と玉石の摩擦係数は関西と関東で見解が違います。関西では0.6、関東では0.4。いずれにせよ、建物がすべることを前提にしたときには、上記の診断は成立しません。つまり、限界耐力計算は柱脚が玉石に乗って動かないことを前提にした計算です。110122

注意2 下屋はセパレート

伝統建築にありがちな、本屋(身舎)の四周につく下屋は往々にして本屋と剛性を持って接続されていません。土壁の繋ぎはあっても梁や繋ぎがなく、垂木でしか繋がっていないことが多いのです。そうした場合、いくら下屋に耐力要素があっても、建物全体の耐力に加えることができないので注意が必要です。下屋の機能を考えると、下屋の取付く本屋面にはほとんど壁(耐力要素)がないのが普通ですので、このことが、伝統建築の耐震性を大きく下げていることがいえます。面積的にも、ゾーニングしてそれぞれのゾーンで耐力計算が必要です。逆に、補強時には下屋の平面剛性を確保することで、下屋と本屋は一体となり、下屋の耐力要素を算入できますので、大きな補強要素になります。がこれも掛込み天井などでは難しい。110122

保有耐力計算法と限界耐力計算法の違い

保有耐力計算は建物に加える地震力を決めた上で、それへの保有耐力を部材の耐力と性能で見極める計算法。いっぽう、限界耐力計算では地震力の大きさを求めてそれに対してどんな傾きになるかを求めます。よって建物の特性「堅いか、柔らかいか」が大事な要因となります。

※注意:建物の特性を客観的に調査・評価することでおおむねの方向が見いだせます。厳密に安全性を求める場合は、費用対効果をきちんと把握した上で構造の専門家に相談すべきです。

佐久間順三流SUISUIわかる 木造住宅の耐震診断│耐震補強設計│補強工事の勘所

佐久間順三 (著) 2017/7/28

『木造住宅の耐震診断と耐震補強』を基本に,耐震診断と耐震補強をするための手引書です。実際に診断や補強業務をする場合に,必要な手続きの進め方,現地調査や補強工事について,筆者の微に入り細にわたるノウハウが盛り込まれています。安全な耐震補強の住宅づくりに活用していただきたい手引書。

経験からお役に立つことがあるかも知れません。

お問い合わせフォーム&電話をご利用ください。