登録文化財調査のしかた1>>

3.所見に書くべき項目

歴史的沿革等

- 敷地位置

- 誰が、いつ、どのような経緯で建築したか・・・時代背景を追う(戦争、景気、災害など)

- 現状敷地内建物の配置およびその建築の歴史、変遷

- 地域での位置づけ・・・どのように親しまれた建物か、地域にとって大事な人物を輩出など

- 文化的景観としての位置付け・・・最近はこれが大切!

建物について

- 規模及び形式、建築年代の一覧表

- 規模、構造形式、外観の特徴

- 平面形式

- 小屋組、屋根形式

- 建築年代

- 建築の変遷(増改築の過程 )・・・どの程度の改修まで表すかを予め確認しましょう。

- 登録文化財としての価値のまとめ

4.図面に書くべき項目

- 真壁か大壁か、分かれば柱の姿

- なじみのない使い勝手の場合は出入口の位置

- 床仕上げ、特に板張りか土間かわかるように

- 部屋の呼称、ないときは一般名称 特異な呼称はカタカナで

5. 写真について

2種類の写真が必要

①お見合い写真、最低2枚・・・全体の分かる外観1枚、特徴を示す1枚

②資料としての写真

- 所見の説明に必要な写真 (建築年代や建物の価値を示す写真等)

- 全体の周囲の外観が分かる写真

- 内部の写真(住宅であれば床の間)

- 地域、町並みの中での姿、景観写真

- 所見で取り上げている特徴の写真

写真の撮り方

- スナップ写真でなく建築写真(軒下真っ黒、とかはNG )

- 極力余計なものの写っていない写真とする(ひと、自転車や自動車等、洗濯物など雑物の入っていない写真 )

6.調査道具

必需品

国産真竹と孟宗竹のみを使用した国産ものさし。目盛りは焼き入れ加工のゼロスタートものさし。ポケットに入れて持ち歩き、すぐに取り出して測ることができます。

- コンベックス (できたら寸尺目盛付き)、竹のスケール(木部等を傷つけないように)、ノギス

- 懐中電灯(頭に付けるタイプ)

- 広角レンズカメラ(28mm以下)、スマホカメラ、瓦のへら書きなどには望遠レンズが必要

- 記録には360度カメラや動画も便利

- レーザー距離計(非接触で長距離もOK。仰角から高さも出て便利)

- ICレコーダ(ヒアリングやひとり調査の友)

PREXISO ミニ レーザー距離計(amazon.comより)

max.40m 超コンパクト・高精度 USB充電式 6種測定モード(距離 面積 体積 ピタゴラス測定)で連続測定2回分表示

あると便利なもの

- 水平垂直基準器、赤外線カメラ、拓本用具など

7.役に立つ文献等

全般

- 『建築大事典』彰国社

- 『日本建築史序説』彰国社,太田博太郎

- 『建築用語図解辞典』橋場信雄 理工学社1970

- 『総覧 登録有形文化財建造物5000』 文化庁文化財部 海路書院 2005

- 『登録有形文化財 保存と活用からみえる新たな地域のすがた』勁草書房 佐滝 剛弘 2017

- 『新訂 日本建築』渋谷五郎、 妻木靖延 学芸出版社2009

- 『日本建築技術史の研究』渡辺 晶 中央公論美術出版2004

- 『京・近江・丹後大工の仕事』建部 恭宣 思文閣出版2006

- 『天井裏の文化史―棟札は語る』佐藤 正彦 講談社 1995

- 『耐震木造技術の近現代史: 伝統木造家屋の合理性』西澤 英和 学芸出版社2018

- 『月刊文化財』 第一法規出版>>

寺社

- 『近世社寺建築調査報告書集成』(各地あり)村上/訒一∥編集委員東洋書林2003

- 『建物の見方・しらべ方(江戸時代の寺院と神社)』ぎょうせい 1994

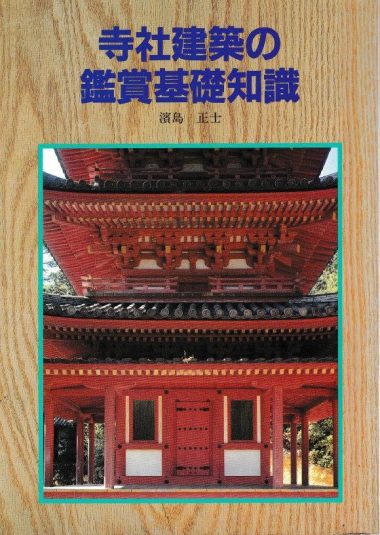

- 『社寺建築の鑑賞基礎知識』至文堂・濱島正士

- 『古建築の細部意匠』大河出版・近藤豊

- 『古建築のみかた―かたちと魅力』伊藤延男 第一法規出版1967

- 『よくわかる古建築の見方』 JTBキャンブックス 河津優司

- 『日本建築史序説』彰国社,太田博太郎

民家

- 『すまいの人類学(日本庶民住居再考)』平凡社・大河直躬

- 『民家のみかた調べかた』文化財保護委員会1967

- 『図説 民俗建築大事典』日本民俗建築学会2001

数寄屋・茶室

- 『茶室の材料と構法』北夫春道 彰国社1967

近代建築

- 『建物の見方・しらべ方―近代産業遺産』日本産業遺産研究会 (著), 文化庁歴史的建造物調査研究会 (著)1998

- 『日本の近代住宅』内田 青蔵 鹿島出版会1992

- 『日本の木造住宅100年 』 建築技術支援協会

- 『日本近現代建築の歴史 明治維新から現代まで』 (講談社選書メチエ) 2021

- 『写真と歴史でたどる日本近代建築大観』第一巻 開国後の西洋建築導入と発展 2021 国書刊行会刊 石田潤一郎 (監修), 米山勇 (監修), 伊藤隆之 (写真)

伝統工法の耐震診断と耐震補強

- 『伝統構法を生かす木造耐震設計マニュアル』学芸出版社 2004

- 『伝統的構法のための木造耐震設計法: 石場建てを含む木造建築物の耐震設計・耐震補強マニュアル』伝統的構法木造建築物設計マニュアル編集委員会 (著)2019

参考 文化庁

- 文化財の耐震診断 重要文化財(建造物)耐震診断・構造補強の手引

- 文化財の耐震補強 地震から文化財建造物を守ろう!Q&A

7.その他

- 景観指定のための景観調査

- 活用に備えて用途地域などの役調

- 安全のための地盤調査と耐震診断(限界耐力計算)

- 地震ハザードステーション(J-SHIS)・・・http://www.j-shis.bosai.go.jp/